発達障害のある方へ|大阪で安心して通える就労移行支援の選び方と活用法 – 信頼できる支援先を見つけるために知っておきたいポイント

発達障害のある方にとって、就職活動や職場での人間関係、業務のマルチタスク対応は大きな負担となることがあります。そのような中、就労移行支援は、就職に向けた準備から職場定着までを一貫してサポートしてくれる心強い存在です。特に大阪府内には多くの支援拠点があり、自分に合った環境を選ぶことが、安心して働く未来につながります。しかし、支援内容や雰囲気は事業所ごとに異なり、どこを選ぶべきか迷う方も少なくありません。

自分の困りごとを整理することから始めよう

目次

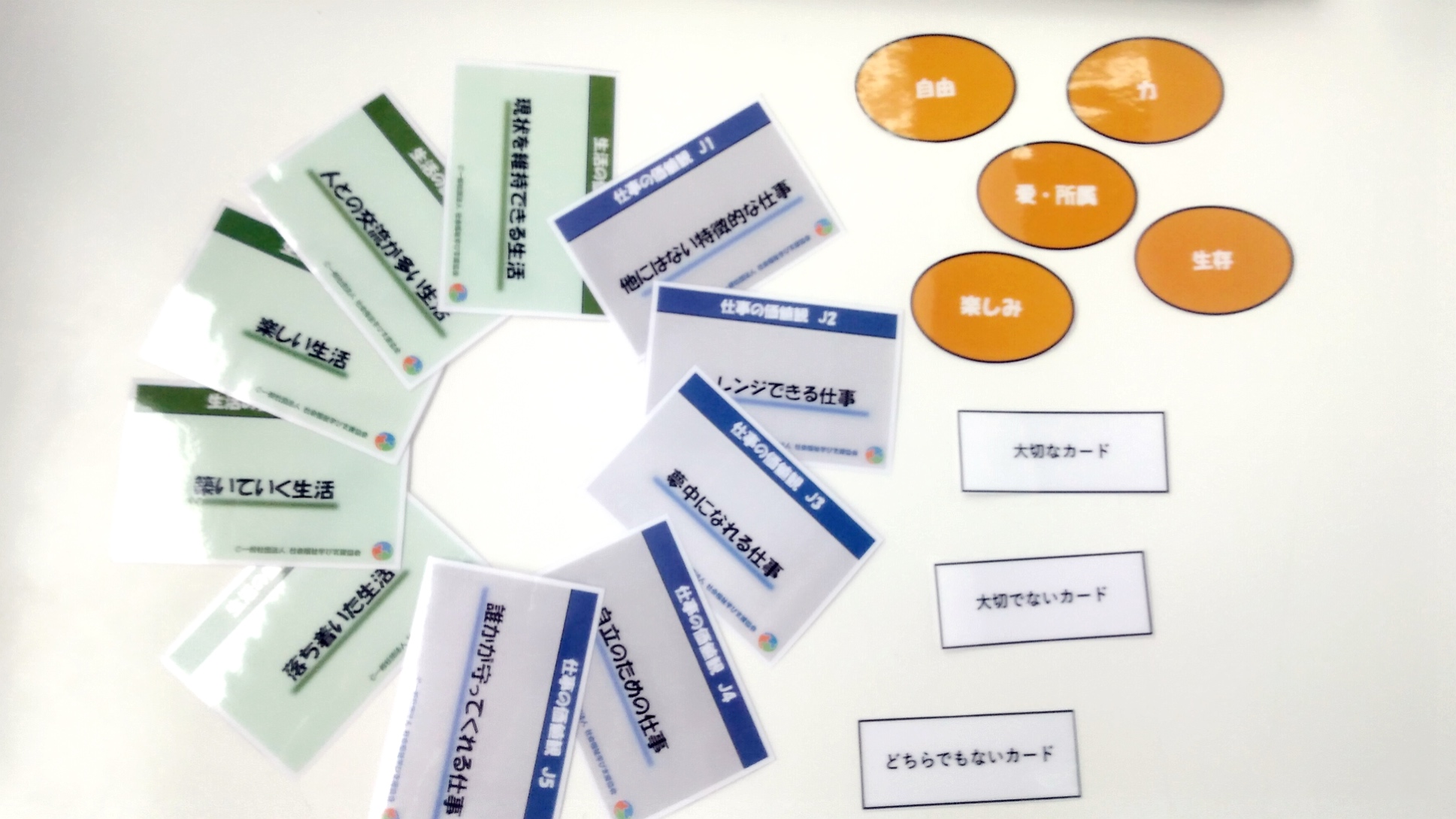

就労移行支援を選ぶ際に、まず大切なのは「自分がどのような支援を必要としているか」を明確にすることです。発達障害の特性は人それぞれであり、感覚過敏、注意の切り替えの難しさ、対人関係の困難など、多様な課題があります。例えば「職場での雑談が苦手」「メモを取るのが追いつかない」といった具体的な困りごとをリストアップすることで、どのような支援が必要かが見えてきます。

この整理作業は、支援先との面談や見学時にも役立ちます。「何に困っていて、どのようなサポートがあれば働きやすくなるのか」を言語化しておくことで、支援者との認識のズレを防ぎ、より的確なプログラム提案につながるのです。

支援内容の質と体系性を確認する

大阪府内の支援機関は多岐にわたりますが、選ぶ際に注目すべきは支援プログラムの「質」と「体系性」です。例えば、ビジネスマナー講座、職場体験、履歴書・面接指導といった基本的な支援に加え、発達障害に特化したプログラムを用意しているかどうかがポイントになります。

加えて、支援が単発的ではなく、段階的にステップアップできる構成になっているかを確認しましょう。例えば、以下のようなステージが整っている支援先は信頼性が高いと言えます:

- 自己理解を深める講座

- 模擬業務による職業適性評価

- 実際の企業での実習機会

- 定着支援を含むアフターフォロー

体系的な支援があることで、就職に向けた不安を段階的に解消できるのです。

スタッフの専門性と対応力を見る

支援を行うスタッフの専門性も重要な判断材料です。特に発達障害の理解が深いスタッフが在籍しているかどうか、臨床心理士や精神保健福祉士といった有資格者が関与しているかは、大きな差になります。

また、日々のコミュニケーションにおいても、「安心して悩みを相談できる関係性」が築けるかどうかがカギになります。見学や体験利用の際には、スタッフの接し方や対応の丁寧さもよく観察しましょう。利用者の声を丁寧に聞き取る姿勢があるか、急な体調変化や心の揺れに柔軟に対応できる体制が整っているかは、長期的な通所継続にも関わります。

支援先の雰囲気や環境が自分に合っているか

支援の内容がどれだけ優れていても、雰囲気が自分に合わなければ継続は難しくなります。たとえば、「静かな空間で集中したい」「なるべく人と話す時間が少ない方がよい」といったニーズに応じて、環境面も確認することが重要です。

また、利用者の年齢層や男女比も、日々の過ごしやすさに関わります。20代の若者が中心の場所もあれば、30代~40代の社会復帰を目指す方が多いところもあり、自分と近い価値観やペースの人がいることで、安心してプログラムに参加しやすくなります。

見学時には、以下の点をチェックすることをおすすめします:

- 席の配置や空間の広さ

- 通所者の雰囲気(無理に話しかけられることはないか)

- 一日のスケジュールの過ごし方

大阪エリアのアクセスと通いやすさ

大阪府内には北摂エリア(豊中・吹田)、市内中心部(梅田・天王寺・難波)など、さまざまなエリアに支援機関が点在しています。日々の通所が無理なく続けられるよう、自宅からのアクセスのしやすさは重要です。

電車やバスでの通いやすさだけでなく、徒歩や自転車での移動も視野に入れ、毎日の通所がストレスにならない立地を選びましょう。また、朝の混雑や乗り換えが多い路線は、感覚過敏やストレス耐性に不安がある方には負担となる可能性があります。

さらに、感染症対策や災害時の対応など、安全性に配慮された運営体制が整っているかも確認しましょう。

定着支援や企業連携が充実しているか

就職がゴールではなく、職場に定着して安心して働き続けられることが重要です。そのためには、就職後のフォロー体制、いわゆる「就労定着支援」が整っている支援先を選ぶことが欠かせません。

具体的には、定期的な面談を通じて職場での課題を共有したり、企業側との橋渡し役として調整を行ってくれるかがポイントです。また、企業実習の機会を積極的に提供している機関は、就職後のミスマッチを防ぐうえでも有効です。

大阪エリアでは、障害者雇用に理解のある企業との連携を進めている支援先も多く、求人紹介の幅や職種の選択肢が広がっている傾向があります。自分の特性に合った職場を見つけるためにも、企業との連携実績や実習先の内容を事前に確認しておくとよいでしょう。

発達障害があることで、社会に出ることに不安を抱えるのは当然のことです。しかし、自分に合った支援先と出会うことで、その不安は大きく和らぎ、次の一歩へと踏み出せるはずです。大阪には多様な支援機関が存在し、それぞれに強みや特色があります。ぜひ、事前の情報収集と見学を重ね、納得のいく支援選びを進めてください。信頼できるパートナーと共に、あなたの「働く」を支える新たな一歩を踏み出していきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 発達障害があっても、就労移行支援を利用すれば一般企業で働けるようになりますか?

A. はい、多くの方が支援を通じて一般企業への就職を実現しています。ただし、短期間での結果を求めすぎず、自分の特性と向き合いながら段階的にスキルや自信を積み重ねることが重要です。実習や定着支援を通じて、働く環境とのミスマッチを防ぐことができます。

Q2. 大阪の就労移行支援では、発達障害に特化したプログラムはありますか?

A. 大阪府内には、発達障害の特性に応じた支援を提供している機関が複数あります。たとえば、「視覚的な指示が多い方が理解しやすい」「感覚過敏に配慮された静かな環境が必要」といったニーズに対応したプログラム設計がされている場合があります。見学時に確認しましょう。

Q3. 就労移行支援はどのような人が利用できますか?

A. 主に18歳から65歳未満で、一般就労を目指す障害のある方が対象です。精神障害・発達障害の診断を受けている方や、医師の意見書・支援学校の紹介などをもとに利用を検討するケースもあります。自治体の窓口や医療機関と連携して手続きを進めることが一般的です。

Q4. 支援先を見学する際に、どこをチェックすればよいですか?

A. プログラムの内容、スタッフの対応、利用者の雰囲気、通いやすさなどを総合的に見て判断しましょう。特に、「自分が落ち着いて過ごせるか」「困ったときに話しやすい雰囲気があるか」は重要なポイントです。また、実際の利用者の年齢層や特性も、自分にとっての相性に関わります。

Q5. 利用には費用がかかりますか?

A. 多くの場合、就労移行支援は公的制度に基づいて提供されており、所得に応じて自己負担額が変動します。生活保護を受けている方や非課税世帯は自己負担が無料になることが一般的です。詳細はお住まいの市区町村の障がい福祉窓口でご確認ください。